02月12日

え〜あれから、相変らずオールドMac道を突き進んでおりまして、実は前回の7600/120を購入後スグ、Power

Mac7300/180をゲット(3000円也)。電源スイッチが故障していて電源が入りませんでしたが、なんのことはない、スイッチをマザーボードに固定している金具が広がっていて、スイッチの位置がずれていただけでした。ずれたスイッチを元の位置にもどして金具ごとペンチで挟んで固定し修理は完了!!12倍速のCD-ROMドライブと、CPUを7600に移植、ATAカードには20GBのHDDを接続、搭載メモリーも192MBに増強されました。さすがにここまでやると快適快適。特にCPUに関しては、7200/120の601から7600/120の604に変わった時点で(同じクロックにも関わらず)かなり速くなったんですが、7300/180の604eになって更に加速。会社でとなりに列んでる、IBMのアプティバ(150MHz)なんか、もういらないや(笑)ってな感じです。ATAカードが効いてるせいもあってか、実にキビキビした動きで大変満足しています。調子に乗ってAppleの17インチマルチスキャンモニター(2000円)も購入、デスクトップも広大となり、作業環境は著しく向上しました。後はこれが活かせる仕事さえあれば・・・(笑)。

そんな、こんな言ってる間にも、ジャンク屋通いは続いていたりして、その日もまぁさしたる目的もなく、覗いて見ると、いつまでも売れ残っているQuadra650やCentris650などの68kMacに混じって見なれぬタワー型Macが!!これはPower

Mac8100/100AVではありませんかっ。前から欲しかったんですよね、ミニタワーのMac。ズングリしていてかわいいですもん。ノーチェックということで状態はわかりませんが、YANO電器のMOが内蔵されてる、それだけでもいいかなぁって気になって、購入。ちょっと高めの5000円でした。とりあえず家に帰ってから、もろもろ接続しパワーオン。ポ〜ンという601系の軽い起動音が響いて、立ち上がってきました。アレ、HDDフォーマットしてないんだ・・・と思って見ていると何やらダイヤログが出て文字化けしたデスクトップが現れました。試しにHDDのアイコンをクリックしてみましたが、Macfaceのアイコンのフォルダ(システムフォルダ)が、第一階層にありません。続いてCD-ROMからの起動を試みましたが、CR-ROMを認識せず、内部HDDから立ち上がってしまい、またもや文字化け。どうやらシステムの一部が足りないようでもあります。仕方が無いので、SCSIポートに外付けHDDを接続、そこから立ち上げOSを新規インストールしました。その後再び内部HDDから立ち上げ無事起動。調べてみると、以前のシステムフォルダは第2階層にあり、しかもかなりの機能拡張が、欠落していました。念のためノートンをかけてみたところ、異常はなく、前のオーナーは、ひょっとして、システムフォルダを(あるいは中身を)移動してしまい、正常な形での使用が出来なくなったため、故障したと思い手放したのかなぁ〜なんて思いつつ、分解(笑)。 そんな、こんな言ってる間にも、ジャンク屋通いは続いていたりして、その日もまぁさしたる目的もなく、覗いて見ると、いつまでも売れ残っているQuadra650やCentris650などの68kMacに混じって見なれぬタワー型Macが!!これはPower

Mac8100/100AVではありませんかっ。前から欲しかったんですよね、ミニタワーのMac。ズングリしていてかわいいですもん。ノーチェックということで状態はわかりませんが、YANO電器のMOが内蔵されてる、それだけでもいいかなぁって気になって、購入。ちょっと高めの5000円でした。とりあえず家に帰ってから、もろもろ接続しパワーオン。ポ〜ンという601系の軽い起動音が響いて、立ち上がってきました。アレ、HDDフォーマットしてないんだ・・・と思って見ていると何やらダイヤログが出て文字化けしたデスクトップが現れました。試しにHDDのアイコンをクリックしてみましたが、Macfaceのアイコンのフォルダ(システムフォルダ)が、第一階層にありません。続いてCD-ROMからの起動を試みましたが、CR-ROMを認識せず、内部HDDから立ち上がってしまい、またもや文字化け。どうやらシステムの一部が足りないようでもあります。仕方が無いので、SCSIポートに外付けHDDを接続、そこから立ち上げOSを新規インストールしました。その後再び内部HDDから立ち上げ無事起動。調べてみると、以前のシステムフォルダは第2階層にあり、しかもかなりの機能拡張が、欠落していました。念のためノートンをかけてみたところ、異常はなく、前のオーナーは、ひょっとして、システムフォルダを(あるいは中身を)移動してしまい、正常な形での使用が出来なくなったため、故障したと思い手放したのかなぁ〜なんて思いつつ、分解(笑)。

筐体を風呂場で洗浄、ヤッパ、しつこい汚れにはマジックリンですね(笑)

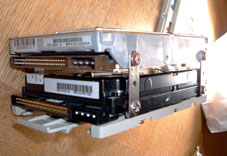

Quadra800のパワーアップ版であるPM8100はメンテナンス性の低さでも有名な(笑)マシンだそうですが、iMacに比べればラクチンです。Webで分解の資料を集め、(くわしくはココね)とにかくバラし!!この際ですから、ついでに手持ちの500MBのHDDを増設することにしました。もっとも3段目の拡張ベイにはすでにMOがセットされており、そこへの増設はムリ。したがってもともとHDDが乗っている4段目に増設することにしました。4段目のベイは何故か背が高く、ハーフハイトのHDDが2つ入るんですね〜。でも、ここで問題となる点がひとつ。高さはクリアー出来ても、肝心のマウンターは1つしか無いんですよ。で、裏ワザ(ってほどでもないか)です。HDDには側面にマウント用のネジ穴がありますよね?HDDを2段重ねにして、そこをバーのようなもので連結しちゃえばいいのです。ベイの高さから割り出した間隔は約30mm。まずはパソコンショップへパーツの買い出しに行きました。長さがどう見ても足らない電源コネクターの延長パーツ(分岐しているものの方が、使いやすい)は安いので(300円くらいです)買っておきましょう。最近は便利な世の中で、HDDを2段に重ねて固定出来る『マルチ・マウンター』なる金具がありますが、ショップでは2000円もしたので買いません、、、いえ買えませんでした(泣)。こんな時はホームセンターです。いろんなモノが激安ですからね。『マルチ・マウンター』に似たような、メタルプレートが1枚たったの350円。これでも良かったのですが、僕はケチって更に安価な、連結プレート(木材など側面からネジ止めして繋ぐ金具です)を購入。4枚で250円でした。ややネジ穴を拡げてワッシャーを噛ませて留めたものがコレです↓

|

後から→ |

|

前から→ |

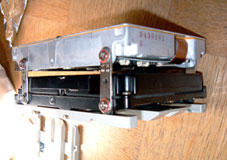

|

←おさめて見ると、こんな感じになります。実際には高さがやや高すぎて(プレートのネジ間が約32mm程あったので)上手く入らず、上部のHDDを少しだけ前にせり出して納めました。電源コードを繋ぎ、ロジックボード上の内蔵電池を定番の改造?カメラ用リチウム電池CR2に交換後、組み上げました。綺麗になった筐体に納まったところで、YANO電器のMOドライバーをダウンロードして組み込み、はれて完動品となりました。8年も前のマシンですから、快適な速度とは言いがたい動きではありますが、その外観がかもし出す、何ともマッタリとした雰囲気にどっぷりつかっていると、これが和むんですよ(←完全に林檎バカやね)。ちなみにこの筐体をデザインした『Lunar

Design』という会社は、SONYのVAIOのモニターや、Palmのm100、m505などのデザインも手掛けているそうで、なかなかいいですよね。フロッグデザイン以降のベージュのMacの中では1.2を争う出来の良さではないかと思います。まだこれといった活用法は考えていないのですが、よりかっこ良くするための改造とか、じっくりと時間をかけて練っていきたいと思っています。 ←おさめて見ると、こんな感じになります。実際には高さがやや高すぎて(プレートのネジ間が約32mm程あったので)上手く入らず、上部のHDDを少しだけ前にせり出して納めました。電源コードを繋ぎ、ロジックボード上の内蔵電池を定番の改造?カメラ用リチウム電池CR2に交換後、組み上げました。綺麗になった筐体に納まったところで、YANO電器のMOドライバーをダウンロードして組み込み、はれて完動品となりました。8年も前のマシンですから、快適な速度とは言いがたい動きではありますが、その外観がかもし出す、何ともマッタリとした雰囲気にどっぷりつかっていると、これが和むんですよ(←完全に林檎バカやね)。ちなみにこの筐体をデザインした『Lunar

Design』という会社は、SONYのVAIOのモニターや、Palmのm100、m505などのデザインも手掛けているそうで、なかなかいいですよね。フロッグデザイン以降のベージュのMacの中では1.2を争う出来の良さではないかと思います。まだこれといった活用法は考えていないのですが、よりかっこ良くするための改造とか、じっくりと時間をかけて練っていきたいと思っています。

追記?

Apple純正の4倍速CD-ROMが手に入ったので、今付いている2倍速のものと交換する予定です。ネットでの情報によるとPIONEERのSCSI

CD-ROMはMacでも使えるらしいので(PIONEERからドライバーをダウンロードする必要有)、いずれチャレンジしてみるつもりですよ。いやいや、楽しいなぁ←自分だけ(笑)

01月02日

ごちゃごちゃやってる間に年が明けてしまいました。のんびり更新のこのコーナーはとんでもなくマイペースでやってますが、まぁ自己満足120%のコーナーなんで(笑)。 ごちゃごちゃやってる間に年が明けてしまいました。のんびり更新のこのコーナーはとんでもなくマイペースでやってますが、まぁ自己満足120%のコーナーなんで(笑)。

さて、あれからも(って4ヶ月も前の話やね)いろいろゲットしましたよ。まずはPower

Mac7200/90。ハード・オフで1週間位前から目を付けてたヤツ。あこがれのPCIMacがたったの3000円(もちろん、ジャンクですが)筐体も割と綺麗だったし、なんたって拡張性があるっ!!つまりイジリがいがあるってことですね(笑)。給料日を待って(ここが泣けるね)ゲット。ラッキーなことに、メモリーも80?積んでいて、グラフィック作業での使用に支障無し。←あるって!!ついでに?Appleの15インチマルチスキャンモニターも購入。こちらも3000円也。側は新品同様で黄ばみ無の良品・・・かと思いきや、電源入れてみたら何だか画面がまだらに見える・・・。まぁしばらくすると消える(慣れる?)ので善しとしよう。2週間ほど遊んだ所で偶然同じ店で、Power

Mac7200/120を発見、こっちはさらに真っ白なボディ!!Systemディスクも付いて、これまた3000円。はい、買いです(笑)。このころ丁度、師匠の宮ちゃんにSCSIのMOを譲って頂き、データの移行・ウィンとのやりとりが楽になって来たところだったので、まさに渡りに船(って古いね) ですな。Performa5210からデータを移して本格的に職場でのデザイン作業はコイツに移行させることにしました。とはいえ古い機種ですから、そのままでは心もとありませんので、まずはメモリーを載せ換え112?、HDDも増設してトータル2?に、さらに貰いもんのゼロックスのプリンターに接続するため?USBカード(3000円位)も挿しました。壊れてたフロッピードライブはPerformaから移設して整備完了。Power

PC601(G1)は、なかなかキビキビ動いてくれます。Performaの603より体感的には上ですね(クロックも上ですけど)。もっともIEのヴァ−ジョン5など、インストール出来ませんし(つまり使えない)、処理能力の所為か、USBプリンターでのプリントが異常に遅いんですよ。USB接続なのにウィンのシリアルより遅いなんて納得いきません。結局、テキストだけ刷れればいいということで、アップル純正、Style

Writer1200を購入。これもジャンクで500円(シリアルポートを備えたMacでしか使えないため異常に安い)。なんでコレかというと。インクカートリッジがヘッド一体型なので、ヘッド周りのトラブルが少ない。(ヘッドに因る印刷不良は多いのです)カートリッジはCANON製の物が使える。(中身はCANONなんで)会社で同じカートリッジのプリンター(CANON製)を使用していたため、互換性を重視した・・・と建て前的には、多々あるのですが、ようは、リンゴマークがかっこ良かったって、それだけです(笑)。ちなみにStyle

Writer/Style Writer2/Style Writer1200/同1500は全て同じインクが使用可能のようです。(1500のみカラーも使えます)思惑通り、印刷は速くなりましたよ〜。さすがはCANONエンジン!!印刷品位さえ気にしなければ、現役で使える速さですね。カートリッジは高いですが・・・(2500円くらいするのよ) ですな。Performa5210からデータを移して本格的に職場でのデザイン作業はコイツに移行させることにしました。とはいえ古い機種ですから、そのままでは心もとありませんので、まずはメモリーを載せ換え112?、HDDも増設してトータル2?に、さらに貰いもんのゼロックスのプリンターに接続するため?USBカード(3000円位)も挿しました。壊れてたフロッピードライブはPerformaから移設して整備完了。Power

PC601(G1)は、なかなかキビキビ動いてくれます。Performaの603より体感的には上ですね(クロックも上ですけど)。もっともIEのヴァ−ジョン5など、インストール出来ませんし(つまり使えない)、処理能力の所為か、USBプリンターでのプリントが異常に遅いんですよ。USB接続なのにウィンのシリアルより遅いなんて納得いきません。結局、テキストだけ刷れればいいということで、アップル純正、Style

Writer1200を購入。これもジャンクで500円(シリアルポートを備えたMacでしか使えないため異常に安い)。なんでコレかというと。インクカートリッジがヘッド一体型なので、ヘッド周りのトラブルが少ない。(ヘッドに因る印刷不良は多いのです)カートリッジはCANON製の物が使える。(中身はCANONなんで)会社で同じカートリッジのプリンター(CANON製)を使用していたため、互換性を重視した・・・と建て前的には、多々あるのですが、ようは、リンゴマークがかっこ良かったって、それだけです(笑)。ちなみにStyle

Writer/Style Writer2/Style Writer1200/同1500は全て同じインクが使用可能のようです。(1500のみカラーも使えます)思惑通り、印刷は速くなりましたよ〜。さすがはCANONエンジン!!印刷品位さえ気にしなければ、現役で使える速さですね。カートリッジは高いですが・・・(2500円くらいするのよ)

この状態で昨年は乗切り、仕事納めとなりまして、一息付きました。っで、Power

Mac7200/120をさらにパワーアップすべく、グッドウィル本店にてATAカードを購入、SONNET社の製品なんですが、OS8から正式に対応している製品で、大須で売ってるのはコレしかありませんでした(なんか欲しいものっていつも選択肢が無いよなぁ)。ATA133に対応ってことで、将来的にも安心かな?とか無理矢理思ったわけですが、実はこのカードにATAのCDROM付かないかな?と淡い期待も持っていたんですよ。7200/120の標準は8倍速のPanasonic600i。同じPanasonic製なら案外簡単に付くかなぁと・・・。しかし、世の中そんなに甘くはありませんでした。大体パナソニック製のドライブが売って無い。これ致命的。以前Macをライセンス生産していた、PIONEERの製品も使える可能性大なのですが(Mac用ドライバーも配付されています)オーディオコネクターの問題はどれも付いて廻るので(形状があわないんです)取りあえず今回は見送りました。翌日7200に移設して欠品だったPerformaのフロッピードライブを仕入れに、またまたハードオフへ行ってみると更に上位機種であるPower

Mac7600/120がっ!!(一見同じ)ええ買いましたよ、買うでしょ、おバカですから・・・。当然過去の資産はすべて7600へ移設、HDD容量トータル13?、メモリー192?と我家のオールドMac?中、最強のマシンになったのであります。(つづく←のか?)

9月23日

徐々に秋が深まって来ましたなぁ。でも相変らずジャンクMacにハマっております(笑)。実は先月、Performa5210を買いました。(2000円)Power

PCのクセに、遅いことで有名なマシンですが、どうしても大容量(でもないか)のHDDが必要となり、以前交換してそのまま置いてあったiMacのIDEのHDDを活かそうと思った訳です。少し前にMacの師匠『宮ちゃん』から、2枚で64?という、ややこしい表示のメモリーを入手していたので、そいつも活かせるし一石二鳥?HDDとメモリーの増設は簡単です。まず、本体後ろのI/Oカバーを外してHDDはケーブル類のコネクターを外して、ゲタごと引っこ抜くだけ。ノーマルの500?のHDDを6?に交換。ゲタを戻してコネクターを挿します。メモリーは、弱々しいハリガネ風のハンドルを手前に引くと、ロジックボードが引っこ抜けるので、元から付いている16?を32?×2に差し換えて完了。これでハードは用意出来ました。後はそう、OSですね。当時の標準は7.5だったようですが、HDDもパワーアップし、メモリーも上限いっぱいの64?になったのでOS8.1にしてみました。(これ以下だと、動かないソフトもあるので・・・)ウワサどうり多少モッサリはしていますが、何とか許容範囲内。これで漸く、575の(仕事場での)役目は終わりました。いやー良く頑張ってくれましたよ。今はもう一台の修理待ちマシン、Power

BOOK520Cの管理のためや、ジャンクや古い周辺機器の動作確認など、CDとフロッピーを備える彼は、頑張っています。とても68kとは思えないキビキビした使用感、そして美しいトリニトロンモニターはまだまだ現役でイケます!!(もちろん5210も、職場でちょっとしたデザイン作業などに頑張っていますよ)

8月14日

まだまだ、Performa550?改造ネタで〜す。かれこれ10年くらい前の機種ですが、(ジャンク屋でハードのみ2000〜3000円くらいで買えます)ソニーのトリニトロンがとても綺麗ですし、多数の付属ソフト、CDドライブやステレオスピーカーなど、当時としては充実した装備で、ちょっと遊んでみるのには丁度良い感じではないでしょうか。68kでもここまで出来るのか?とか、68kでもこのソフトは動くのか?など、楽しく使っていますよ。先日も、68kMacでMP3が再生出来るというソフトを発見。MpegDec 3.1.1(06/07リンク先修正)いうのですが、再生以外は何も出来ないし、音がつっかえたりして環境とセッティングしだいで、使い勝手はいまいちではあるものの、今まで68kでは不可能と思われていた、MP3の再生が出来ちゃうだけでも大感動なのであります。68kオーナーは是非お試しあれ(もちろん自己責任でね(笑))。

8月13日

Performa改造計画

相変らず68Kなんぞにかまけています。ハイ。先日無名のMacの師匠『宮ちゃん』のツテで、Quadra650をゲットしました。以前パワーマック7100/66AV持ってたのになんで?と思われる方もいることでしょう。(ガワは同じ)ええ欲しかったのは中身、念願のFPU内蔵のCPUなのです。御存じの通りPerformaシリーズ(LC系)には安価なFPU抜きのCPUが積まれています。550のCPUはボードに直付けだったのですが、575はソケット式で差し込んであるだけなので簡単に交換出来るというわけです。(ちなみに550はボード上にFPUのソケットが有り、オプションで増設出来るようになっていたようです)最初はワークステーション流れのCPUのみを捜していたのですが、手頃なものがみつからず困っていました。で、ある日、ふと他の68KのCPUが付くんじゃないかと閃き、Webで検索してみたんですよ。しかし、そのような記事は見つかりませんでした。大体、パーツ採りされるマシンからみれば、グレードダウンでしか無いワケで、そんな無意味な改造(しかもLC-575なんて不人気機種に)するわけないですよねェ(笑)。そこで、師匠『宮ちゃん』に相談してみると、「以前雑誌で、そんな記事を読んだことがあるよ」との心強いお言葉を頂きました。その後の調べで、Quadra650なら入手可能で、CPUも交換可能とのこと。33MHzのCPUは憧れのXC68040RC33M、発熱量も低めのCPUで、クロック周波数も最初から33MHzなので、安心です。(もっともクロックを決めているのはボードの方なので、CPUのクロックは25MHzでも、33MHzで動作するんですが)コレしかないな、と確信し、Quadra650を購入しました。1100円也。まずはQuadraの筐体を開けてCPUを取り外すんですが、CPU上には、やや大きめのヒートシンクが付いてました。68kのCPUでも付いてるんですね〜、知りませんでした。そのまま使っちゃえばいいので、ヒートシンクついたままCPU外せばいいや、と思ったのですがヒートシンクを固定する金具がボード上、CPUソケット側にガッチリハマっててなかなか取れないんです。ツメを外すだけなのに随分時間がかかりました。金具さえ取れてしまえば、あとはCPUとソケットの間にマイナスドライバーのような先の薄いものを差し込んで、回転させるようにコジります。四方均等に少しづつ浮かせていきましょう。(CPUリムーバーなる専用工具もあるようですが、1回しか使わないのに買うのは勿体ないですよね)程なくスコッと抜けました。同じ要領で575のボード上からもCPUを外し、(この時じゃまになるようなら、メモリーやVRAMも外しておいた方がやりやすいかも知れません)QuadraのCPUを挿します。この時向きがあるので確認しましょう。CPUを裏返すと、4つの角のうち1つだけ、ピンの無い部分が有ります。ソケット側にも1箇所、穴の無い角が有りますので、そこを合わせます。なるべく垂直に挿しましょう。ソケットとの間にやや隙間が空きますが、それで正常な状態なので問題ないそうです。これで作業は完了。ボードを戻して、起動です。『ジャ〜ン』をいうお馴染みの清々しい起動音と共に問題なく起動しました。(アイコンパレードの途中で、外すの忘れてたソフトウェアFPUに×が付いてたのでちゃんと認識したのが分かりました←外しとけよ!!)今までソフトウェアFPUでごまかしていた(あるいは出来なかった)作業も、桁違いのスピードでこなせるようになり大満足の結果となりましたよ。

その後、仕事場で手元に置くPCが欲しくなったもで、この『Performa550改・575仕様』を1月ほどデザインの作業に使ってました。狭い画面やディスクアクセスの遅さなどの不満はあるものの(OS8じゃ重すぎなのかな?)頑張ってくれましたよ。

6月5日

|

eMac

いや〜Appleさん、エライ!!『eMac』の一般販売に踏み切るなんざ、やるね〜、さすがだね〜、男だねェ〜←?G4がたったの14万円。一年間まったく何も買わずにいれば、買えるな・・・・・無理(泣)。

|

6月3日

| ここのところ、Macにばかりかまけて、ちっとも作品を製作していないグゥたらな生活を送っているワケなんですが、Performa550改575仕様は絶好調で、実に気持ちいい動きをしとりますです。OS8でこの位快適ならと、試しにOS7と7.5.5をインストールしてみました。結果は・・・さぞ快適になるかと思いきや、なんだかモッタリして、Finderにもキレがないんですよ。占有メモリーもたいして減らなかったので、結局8に戻して落ち着きました。こんなことばっかりしてる(この作業で4時間くらい掛かっている)から、作品作る時間が無くなっちゃうんですよね。反省。 |

|

5月26日

以前予告しましたように、Performa575をジャンク屋にてゲット。ハード一式セットで1500円なり。嬉しいような悲しいような・・・。まぁ、この際感情を捨てて?分解、分解♪お目当てのロジックボードを引っこ抜き、フロントベゼルもひっぺがして、550と交換しました。意気揚々とセッティングして、起動、起動!!結果、まぁ取りあえず起動出来ました。「取りあえず」というところがミソなんですが、オールドMacに限らず、古いパソコンは、内蔵電池が切れていたり、消耗していたりするのが当たり前なので、起動出来ても不具合があることが多いのです。電池が完全に切れてしまっている場合は起動すら出来ませんが、今回のように起動はするが・・・という場合であっても電池は交換した方が無難です。(起動時にジャ〜ンという音が2回してピーラムがクリアされてしまう時、また何度合わせても時計が狂ってしまう等、電池がヤバイ証拠です)そこで問題になるのが、電池の種類なんですが、Performa(LCシリーズ)の電池は520〜550までの丸型と575〜588の角形が有ります。前者は3.6Vのリチュウム電池、後者は4.5Vのアルカリ電池となっています。どちらも特殊な電池で、まずそこいらでは売ってません。そのうえかなり高価(2000〜3000円位するらしいです)なので、本体より高い電池買うなんて、現実的とは言いがたいですな。で、蛇の道は蛇、裏わざ?の出番です。

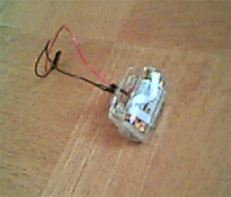

まず丸型電池の場合はカメラ用のリチュウム電池を使います。CR2という型番のものが使えるのです。サイズ的にはかなり違うのですが、電池ボックスに若干の余裕があるためグッと押し込めば入りますよ。値段も700〜800円程度と大変リーズナブル ですし、ボルト数は3Vと0.3Vしか違いません。ある説によれば1.8V程度の電圧でも起動は可能なのだそうなので、たぶん問題ないでしょう。僕も、550はこの方法で使ってました。さてやや、厄介なのが今回の575系の角形電池です。4.5Vでしかも独自のコネクターによる接続なので、凡用品をそのままというわけには行きません。でもちょっとした工作で乗り切れますので御安心を。用意するものは、アルカリ乾電池と電池ボックスだけです。電池ボックスなんて、今どきホームセンターにも売っていませんが、今回僕が使用したのは、携帯電話の非常用バッテリーです。(製品名はEB480という(株)ラスタバナナのもので、480円でした)1.5Vのアルカリ電池を3本直列で使用するので、計4.5Vというわけです。丁度いいことにこの商品、ケーブルが簡単に取り出せるので、ケーブルをめいっぱい引出したところでカットしておきます。角形電池の方は、電池側に近い所でカットし、ケーブルとコネクターを使用する訳です。違いのビニールを結線出来る程度むき、同じ色同士を結線、絶縁テープにて絶縁します。電池を入れたら完成です。(左の写真参照)あとは、ロジックボード上で邪魔にならない所に固定して(僕は角形電池についていたベロクロテープをペンチで剥がして使いました)コネクターを挿すだけです。ビニールを剥ぐことさえきを付ければ(ケーブルが切れやすい)何も難しくは有りません。とっても簡単です。部品もコンビニで入手出来ますし、電池の半額で出来ますもんね。 ですし、ボルト数は3Vと0.3Vしか違いません。ある説によれば1.8V程度の電圧でも起動は可能なのだそうなので、たぶん問題ないでしょう。僕も、550はこの方法で使ってました。さてやや、厄介なのが今回の575系の角形電池です。4.5Vでしかも独自のコネクターによる接続なので、凡用品をそのままというわけには行きません。でもちょっとした工作で乗り切れますので御安心を。用意するものは、アルカリ乾電池と電池ボックスだけです。電池ボックスなんて、今どきホームセンターにも売っていませんが、今回僕が使用したのは、携帯電話の非常用バッテリーです。(製品名はEB480という(株)ラスタバナナのもので、480円でした)1.5Vのアルカリ電池を3本直列で使用するので、計4.5Vというわけです。丁度いいことにこの商品、ケーブルが簡単に取り出せるので、ケーブルをめいっぱい引出したところでカットしておきます。角形電池の方は、電池側に近い所でカットし、ケーブルとコネクターを使用する訳です。違いのビニールを結線出来る程度むき、同じ色同士を結線、絶縁テープにて絶縁します。電池を入れたら完成です。(左の写真参照)あとは、ロジックボード上で邪魔にならない所に固定して(僕は角形電池についていたベロクロテープをペンチで剥がして使いました)コネクターを挿すだけです。ビニールを剥ぐことさえきを付ければ(ケーブルが切れやすい)何も難しくは有りません。とっても簡単です。部品もコンビニで入手出来ますし、電池の半額で出来ますもんね。

これでもう安心して使用出来る状態になったのですが、遊び気分でOS8をインストールしてみました。550では対応していなかったのですが、575からは、インストール可能です。外付けのSCSIHDから起動し、OS8のCDからインストール(この方が速い?)、作業は30分程度で完了しました。フォルダナビゲーションも、コンテキストメニューもOK!!環境も整えてなかなか調子よく動いてますよ。

5月23日

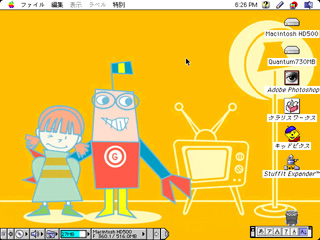

なんとなくまた(まだ?)、オールドMacにハマっているわけなんですが、今回の出番は「Performa550」。『デスクトップ編』です(ショーモナイことにこだわる無名らしい?)。 なんとなくまた(まだ?)、オールドMacにハマっているわけなんですが、今回の出番は「Performa550」。『デスクトップ編』です(ショーモナイことにこだわる無名らしい?)。

現在、PerformaにはOS7.6.1が組み込んであります。出荷時のOSは漢字Talk7ですが、現在のMacOSとはあまりにもルック&フィールが違います。ノスタルジックなのは結構なのですが、扱えるアプリケーションも限られてしまうため、使い辛いのも事実。ノーマルHDのクラッシュによるHDの載せ替えを期に、OSもアップデートしてみようと思い立ちました。最初はAppleから無償配付している漢字Talk7.5.3をインストールしてみたのですが、イマイチ思っていたのとは違う感じだったので、直ぐに7.5.5へアップデートしてしまいました。これで暫く使用してわけなんですが、ディスクの性能が上がっていることを考慮し、さらなるバージョンアップにチャレンジしようという欲が出てきまして、では早速OS8をと思ったのですが・・・。

・・・でも、残念ながらPerforma本体がOS8に対応しておらず、インストール出来ません。こればっかりは仕方が無いので、急遽その中間である7.6をインストールすることにしました。こちらはインストールの作業も問題なく終了し、無事起動も出来ましたんで、なら!と、勢いに乗って、システムフォルダ内をResEditにてカスタム、System

7系のアイコンを8系のものに貼り換えました。ウィンドウズにパクられたフォルダアイコンも、現代風に生まれ代わり、Hard

Diskのちゃちなアイコンも立体的な感じになりましたよ。そして更にSystem 7系のOSでは、サポートしていないデスクトップピクチャを使用出来ないか?もやってみました。

最初は何かオンラインソフトで・・・と思ってネットでいろいろ捜したんですが、適当なものが見つからず、ダメかなぁと半場諦めかけていたとき、Power

BOOKに入っているOS8のコントロールパネル・デスクトップピクチャがアプリケーションタイプである事に気付き、「ひょっとして、使えるんじゃ?」と思って入れたらあっさり出来ちゃいました。コントロールパネルにはコントロールパネルタイプとアプリケーションタイプがあり(controlキー+クリックで表れるコンテキストメニュー(OS8以上)、或いは選択してファイルの情報を見る(OS7以下)にて確認出来ます)、後者はその名の通りアプリケーションなので、バージョンの違うOSでも使用出来る可能性が高いわけで、アーキテクチャーのことなる68系とPower PC系でも、双方に対応したOS標準のアプリケーションなら、(68系でも)使用可能ということになります。っていうか、そうだと勝手に思ってやってみたんですけどね(笑)。うまく行けば、ほら、よく言うでしょ、ケッカオーライ!って。かなり、イマ風っていうか、かっこいいなぁって、自己満足度120%ですな。っでもって、ネット上で評判の良かった7.6.1にまたもやアップデートしちゃったですよ。その後、数種のオンラインウェアも組み込んで、かなり面白いものになりつつありますよ〜。どんな風になったのか?その全貌は、また次回ってコトで・・・・・ね。

5月20日

|

今更何なんですが、セカンドマシン?のPerforma550のOSを7.6から7.6.1へアップデートしました。数週間前、オールドMac系のサイトを見ていた所、7.6.1の評判が非常によかったので、試したくなったんですよ。7.6.1は「68040以上のCPUから対応」とありましたが550のCPUは残念ながら、下位バージョンである「68030」です。しかし「もしダメなら元に戻せばいいや」と軽い気持でやってみました(笑)。まずは、起動ディスクのシステムをコピーしてバックアップ(こういった芸当が出来るのもMacのいいところです。ウィンドウズじゃ、こうはいかないですもんね)。ダウンロードしてCDRに焼いてあった7.6.1のアップデートファイルからインストールして呆気無く完了。恐る恐る再起動すると、問題なく、起動出来ました。後いろいろ弄ってみましたが、おおむね調子はいいようです。スクロール等、Finderのレスポンスも向上した印象です。この辺はHDを標準の160?から500?のものに載せ替えた効果もあるとは思うんですが、メリハリの有る操作感こそ、Macの真骨頂なんで、ちょっぴり得した気分です。いずれ、550の上位機種である575のマザーボードを入手して、さらにアップグレードしたいと思っていますよ。 |

5月14日

5月病でしょうか、やる気が起きません(笑)。でも、やらねばならないことは沢山有って、余計に気がめいってしまいますな。さて、Macの方はといいますと、「Power

Mac7100/66AVでMP3は再生出来るのか?」を実験?してみました。以前「パッチをあてたiTunesをインストールまではいったのですが、起動出来なかった」と書きましたが、iTunesはどうもQuick

Timeのエンジンを使ってMP3を再生しているらしいことを以前聞いた憶えがあり、MP3再生に対応したバージョン4以降をインストールする必要があると思っていました。しかし、4以降のQuick

Timeは、第一世代Power Mac的には重いんですよ。で、iTunesといっしょに抜いてしまい、3.0.2をインストールしました。これなら何とか動画も再生出来ますしね。3.0.2自体はMP3の再生をサポートしておらず、当然プレーヤでは再生出来ません。では、別のアプリケーションで、アプリケーション自体が再生エンジンを内包していれば、再生は可能だと踏んで、インストールしたのは、「SoundApp」というソフト。SoundAppは各種サウンドフォーマットに対応しており、再生、変換が可能です。しかも、比較的少ないメモリーでも動く、軽いソフトなので、クロックの低いマシンでも動くのでは?と思ったんですよ。結果は大成功。見た目はかなりショボイのですが、旧マシンで、新技術(と言える程ではないですか)を体験出来るとは、ちょっとトクした気分になれます。←僕だけ?

※尚、その後の検証の結果、iTunesはHDDのフォーマットがHFS+でないと起動できないと判明致しました。

5月9日

さて、まだまだつづく、「ジャンクMacで行こう」ですが(えっ?そんなタイトル付いてたか?って、今付けました(笑))Power

Mac7100/66AV(搭載メモリー40?)のOSを8から8.1にアップデートしました。internet explorer5(以下IE5)をどうしてもインストールしたかったんですが、OS8ではうまくいかなかったので、8.1での再チャレンジとなったわけです。まずは雑誌に付いて来た附録CDからアップデートをかけます。これはまあ、問題ないです。ダイアログ通り作業して再起動。Finderの占有メモリーは体して増えませんでした。同じく附録CDから、IE5のインストールイメージディスクを開きます。デスクトップにマウントしたイメージディスクのウィンドウから、IE5のフォルダをデスクトップにドラッグ&ドロップでコピーします。普通、現行OSの場合、このままIE5のアイコンをWクリックすれば、自動的に必要なライブラリがシステムにインストールされるんですが、OS8ではココでコケて起動出来ませんでした。(メモリー不足だの、ライブラリの読み込みに失敗しただの御託を並べて、結局ダメだったんですよ))IE5が正式に対応を唄っているOSのバージョンは知りませんが(ってオイオイ!)ブラウザー位は動いてくれないと困るんで、まぁここは妥協して、OSのアップデートに賭けてみたんですが・・・OS8の時と全く同じ状況で、IE5は起動出来ません。アプリ本体やインストーラーの割り当てメモリーを増やしてもダメ、仮想メモリーをオンにしてもダメ、おかしいなぁ、たしか8.1の組み込まれていたPowerBook

520c(搭載メモリー24?)では動いていたのに・・・。そこでふと思ったのですが、Internet First RunなるIE5のライブラリ類のインストーラーは、アプリケーションの起動時に自動的に立ち上がる、アプリケーションですよね?(分かりにくいですよね、すんません)だから、単体でも起動する(ライブラリのインストールはする)のでは?と思ったわけですよ。んでもって、Wクリックしたら案の定、インストールはうまくいって、IE5は無事、起動可能になりました。さて、ここでまた疑問が湧いたのですが、同じ方法で、OS8でもうまくいったのでは?????で、ついでにOS8がインストールされている、Power

BOOK520cも同様に試してみました。しかし、結果は惨敗。やはりOS8での起動は不可能なのか?つづく・・・。えっ?

5月5日

今日、VIRTUAL PCにソースネクストの加速ユーティリティ「驚速8」を組み込みました。結果から言えば、今まで使っていた7とあまり代わった感じは受けませんでした。ベンチマークの結果も誤差程度のものでしたしね。所詮はエミュレーターなので、こんなものかもしれません。若干表示とか早くなるんですが、1万円も出すくらいなら、メモリー買った方が、効果絶大でいいですね(笑)。

4月30日

ジャンクで72ピンのメモリーを買ったのですが、試す間もなく、友人に「同じメモリーの2本差しでないと使えないよ」と御指導頂き、お蔵入りです。いつか使える日が来るかも?・・・って動くかどうかも不明なんですけどね。(まずダメでしょうけど)Power

MacのHDも標準の500?から1?に載せ換えました。以前パフォーマがクラッシュした時、頂いたフルハイトのモノなんですけど、パフォーマにはハーフしか入らなかったので、残ってたんですよね。やっぱ少しでも容量の多い方が安心ですし、少しは速度の向上も望めるのかなぁと。(一般的に、回転数が同じなら、大容量のディクスの方がアクセスは速いと言われています)

4月29日

突如起動不可能になった「Power BOOK520c」ですが、困ったことに、このころのラップトップってCDが付いてないんですよね。・・・で、まるでウィンドウズのごとく、フロッピーによるブートと相成りました。まずは、Disk

Tools PPCをダウンロードして、フロッピーにコピーします。でも、今どきのMacにはフロッピーはありませんよね。僕の場合、外付けのフロッピーを買うよりも、ジャンクのMacの方が安いとふんでPower

Macを買いました。←おバカ。フロッピーでブート、ドライブ設定にて、泣く泣くHDをイニシャライズ。まずはフロッピーのシステムフォルダをHDにコピーして、HDからの起動を可能にします。続いてダウンロードしてあった漢字Talk7.5.3(Appleのサイトで無料でダウンロード出来ます)のインストールイメージディスクをフロッピーにて、Power

BOOK520cのHDにコピーします。全部コピー出来たら(31ヶあります)最初のイメージディスクをダブルクリックしますと、結合されたインストーラーのイメージディスクが出来ますので、ようやく、インストールです。(ここまで約、3時間!!)ところでこのインストール時、最小のシステム(フロッピーでの起動のため?)であるため、ダイアログが日本語表記されません。僕もうっかり選択を誤ってしまい、望まないカスタムインストールをして、へんてこなシステムになってしまいました。コントロールパネルもないシステムになってしまったので、これでは使い物になりません。しかたなく漢字Talk7.5.5のアップデータをかけ、なんとかマトモになりました。

|

さて、ここからが本番です。Power MacとPower

BOOKをシリアルケーブルにて接続(各モデムポートへ)後、AppleTalkの出番です。まず双方にてファイルの共有の設定をします。(コンピューターの名前、使用者の氏名、パスワード等入力します)そしてサーバー側(今回の場合はPower

Macの方)の共有させたいフォルダー(あらかじめ、OS8のインストールCDの中味をコピーしてある)を選択してメニューバー=ファイル=共有を選択し、すべての項目にチェックして保存後、ウィンドウを閉じます。続いてクライアント側(ここではPower

BOOK)のAppleメニュー=セレクタ−を開きます。AppleTalkをONにして、AppleShare

を選択すると、右のウインドウにサーバーの共有フォルダーが現れますので、選択後いよいよ共有を開始です。

Power BOOK側のマウントされた共有フォルダから、OS8を直接インストール(上書きです)しようと思ったワケですが、漢字Talk7.5.5のAppleShareでは規格上出来ないとのログが出ましたので、まずはOS8のAppleShareを漢字Talk側(Power

BOOKのシステムフォルダ)にコピーして、再起動、再びファイルの共有を再開して、やっとインストール可能となりました。

待ちに待った、インストールです。やっぱ最低OS8でないとね〜。インストールの手順は、CDの時と同じです。HD容量の関係で上書きインストールにしましたが、余裕があるなら、新規インストールの方が安心ですよ。気になる時間の方ですが、いかんせん低速なシリアル接続のため、ウチの場合、約7時間という、とんでもない時間がかかりました。まあ、あとはぼちぼちと、同じ方法で、ソフトをインストールしていく訳ですが、気が重いですよ。トホホ。

|

AppleTalkにてインストール中。7時間もかかって、クタクタに成り申した。

|

3月9日

|

イメージディスク

| Macには、Disk Copyというソフトが標準でついております。(HDの中に見当たらない人は、インストールCDの中の、ユーティリティフォルダの中にあると思います)このソフトは、その名のとおり、ディスクのイメージ、つまり仮想ディスクを作るソフトです。たとえばよく使う、辞書ソフトや、素材CD、ゲームなどのイメージディスクを作っておけば、いちいちCDROMを探して入れる必要がないわけです。使い方はいたって簡単。ソフトをダブルクリックして起動させて、メニューバーのイメージから、ディスクイメージの作成を選ぶだけ。ほどなく下図のような拡張子.imgの付いた、ディスクイメージが出来上がります。これをダブルクリックして仮想ディスクをマウントさせて、使用するわけですが、マウントしてしまえば、他のディスクと扱いは何らかわりません。HDにイメージを作るため、CDなどのドライブに競べると、アクセスは格段に速いです。 |

|

|

※CDROMのイメージディスク完成の図 →

書き込み禁止にすれば圧縮して保存しておけますし、標準仕様であれば、読み書き可能なので、CDRなどのバックアップ用にも使えますよね。650メガなり700メガでイメージディスクを作っておけば、いざ焼き込みの時、容量が足りなかった、なんてこともないワケです。

もちろん、フォーマットはMac標準にMac拡張、ウィンドウズのDOSもサポートしています。ヴァーチャルPCなどのイメージディスクもマウント出来ますし、フロッピーディスクのイメージを作成しておけば、緊急起動ディスクまで作れますね。

ただ、容量はディスク本体と同等の領域を確保しますので、HDに余裕が無いと辛いのが難点ですかねぇ。

|

|

1ボタンか否か。

Macってマウスが1ボタンですよね。今さら何を言わんやって感じですが、Appleってメーカーはマウスなるものを使い、PCを操作することを普及させた、パイオニアだそうですね。そういや、無名が中学生のころ、友人が持ってたDOSのマイコン(当時はこの呼び名の方がメジャーだった)にはマウス付いてなかったなあ。マウスを普及させるにあたって、なるだけ、分かりやすく、ユーザーが操作に迷わないよう、ボタンも1つなのだそう。OS8からは、control+クリックの組み合わせによる、コンテキストメニューもサポートされ、ウィンドウズユーザーに小馬鹿にされる理由もなくなり、結構なことです。Macのマウスドライバーはひと昔前までは、ウィンドウズなんかよりずっと良く出来ていて、非常に使い心地が良かったのですが、最近はウィンドウズもなかなかの出来で、逆にMacのマウスは鈍重に思えてきました。その理由は追従性ではなく、加速力の差、つまりMacのマウスは、ウィンドウズの比べて遅いんですよ。で、オンラインウェアで加速してみたら速い速い!!見失うくらい(笑)MouseSpeedというのですが、これは絶対入れた方がいいですよ。(と言いましたが、現在は配付されていないようです)タブレット使っている人にはおすすめ出来ませんケド。さて、話を戻しまして、シンプル=イズ=ベストでノーマルの1ボタンを御使用されているユーザーも多いようですが、旧Macシリーズに付属していた円型マウスは、慣れないと使い辛いんですよねぇ。デザインは気に入っていた無名も、icatchなるマウス延長カバーを付けて使っておりました。しかし、インターネットのブラウズやCGの画像処理など、15インチのiMacのモニターでは、ちとしんどいなぁと思うようになりまして、どうしてもスクロールホイール付きマウスが欲しくなり、ショップで触りまくって、一番手に馴染んだ、ロジクールのM-UB48というのを購入しました。もちiMacにあわせて、スケルトンカラーのヤツね。標準より、若干手の大きい向き?ではありますが、無名にはジャストサイズなこのマウスは、ボタンのクリック感も小気味よく、ホイールの硬性感もダイレクトなタイプ。名機の誉れ高いマイクロソフトのインテリマウス(光学式)もこの後、ノートパソコン用に購入したのですが、無名的には、タコとしか思えず、結局ロジクールのマウスを買い直して、インテリマウスはオークションで売っちゃいました。また話がそれましたが、ロジクールのマウスは最近ドライバ-がアップデートして、対応していなかった、シャーロック(2も)やiTunesもスクロール出来るようになりました。あとから気がついたのですが、IEでお気に入り等の納まったスライド型ウインドウのスライダーのバグは治ってなくて(ホイールを回転させると、何故かアウトルックが立ち上がってしまうという、バグがありまして、それが治ったと喜んだのもつかの間、下にかスクロール出来ないことが判明)それがちと残念ではありますが、使い心地は良好です。対応しているアプリがあれば、無名的にはもっとボタンの付いたマウスでもいいなあと思ったりもしますが、逆にApple純正のプロマウスも欲しいなぁなんて・・・逆行ですかね?

|

2月19日

2月19日

でHD購入。

約、3年間の使用で、無名のiMacのHDも6GBの容量では、心許なくなってまいりまして、今年に入ってすぐ、HDの交換を決意致しました。どうせ交換するなら、より高速な物にしようと、40GB・7200rpmのHDを予定して、いつものごとく、仕事帰りに、大須へゴ〜いろいろ廻るぞっ!・・・の予定が、急な会議ですっかり遅くなってしまい、大須に着いたのは、各店、閉店間際。仕方なく、地下鉄の駅から、一番近いという理由で、CompMartへ。Macコーナーで、うろうろしていたのですが、らちがあかない。店員をとっ捕まえて「iMacのリビジョンCに使えるHDってどれ?」と聞いてみました。若いニィちゃんは、「iMacのHDはIDEなので、こちらになります。」とDOS

Vのパーツコーナーに連れていってくれました。ですがそこにあったHDは全部、IBM製。またもや選択の余地無し。しかし、思っていたより、かなり値ごろで、予定の予算で60GBに手が届きそう・・・。「ところで、コレってドライブ設定でフォーマット出来るの?」とダメ元で聞いてみましたが、「さぁ・・・」と予想道リの返答。「たしか、雑誌で、8.5.1のドライブ設定で、大抵のIDE

HDはフォーマット出来るって、書いてあったなぁ」などと思い出しつつ、そのIBM HDの名前を見てみました。Deskstar

60GXPと有ります。「たしか、そんな名前のも、載ってたような気がする・・・」あやふやな記憶をたよりに、(ちゃんと調べてメモってけよっ)予定を変更して、60GBの容量のHDを購入しました。15800円ナリ。

んでもって、交換。

かなりの不安を抱えつつ、帰宅した無名は、早速、IBMのWebサイトにアクセスしてみました。そう、HDのジャンパーピンの設定が分からないから。ところが、日本IBMにはこの手資料無いんですよ。っで、仕方なく米国のサイトへ行くわけですが、無名、英語は、最近の幼稚園児以下、さっぱり分かりません。ましてや、専門用語の嵐のようなとこ、???なわけで、これの出番。

webページ翻訳1.1は、その名の通り、webページ翻訳を翻訳してくれる、アップル・スクリプト。(正確には、英語のwebページを、翻訳サイトへ経由させ、ブラウザに表示させてくれるんですけど)御存じの方は多いと思いますが、IEはお気に入りのツールバーに、アプリケーションなどを登録出来ますよね。そこへこいつと入れておけば、英語のページも翻訳されて、表示されるわけです。実にシンプルで便利ですね。(作者のOkamotoさん、ありがとう(涙))でもって、話を戻しまして、ジャンパーピンですが、Webページの説明によると、16LogicalHeadと15LogicalHeadとありまして、それぞれピンの挿す位置が違うんですよ。どうも15LogicalHeadというのは、古いDOS

Vなんかで、大容量のディスクが認識出来ない(BIOSの関係?)問題に当たったとき、こうセットすると認識されるかもしれないとのこと。そのほかBIOSの関係上、パーティションのきり方に制限がある旨など記述されておりました。もっとも無名はMac。関係ないやと、デフォルトの16LogicalHeadのマスターにセットしたまま、緊張のバラしへゴーゴゴー!念のため、水道管にタッチして(静電気を逃がすため)から、ばきっばきっと、ボディ割れてるんじゃないか音をとどろかせて、開腹。とんでもなく硬いケーブルコネクターを引っこ抜き、ロジックボードを引っ張り出したあと、CDROMドライブ(こいつはバネで留まってるだけ)をはねあげて、いよいよHDマウンターへアクセス。初めてみた生のIDEディスクはWestern

Digital Caviar 26400(マレーシア製)でした。度重なるクラッシュに耐え、最近へんてこな音を発していた気もする君よ、ご苦労さんと心の中で思いつつ、IBMに交換。後は逆の手順で組み立てて終わり。(CPUの交換&メモリーの増設に比べ、面倒臭いものの、緊張感は1/10くらい。初めての時は、「静電気とかで壊れたらどうしよう」とめちゃくちゃ緊張したケド、後で、調べたら、そういったケースは、まずないそうだ。なーんだ。)さて、組み上がったところで、CDトレーに8.5.1のインストールCDを入れ(電源が入ってないと、ボタンを押してもトレーは出ないので強制排出の穴にピンを挿します)スイッチお〜ん!!シュィ〜ンという小さくシャープなHDの回転音がして、何だか良さ気。CDにて起動後、緊張のHDフォーマットです。ドライブ設定を起動すると、ちゃんとディスクを認識してる。これなら多分、大丈夫と一安心。さてパーティションをいくつ、きるかですが、旧iMacには、8GB問題というのがありまして、HDの先頭から8GB以内にシステムがインストールされていないと、起動出来ないという問題があり、(iMaDV以降にはこの問題はない)留意する必要があります。無名の場合3GB/3GB/2GB/52GBと4つにきり、最初の3GBにOS8.6とアプリケーション、次の3GBにOS9.2.2を、3番目の2GBはPhotoshopなど、独自の仮想メモリーを必要とする、アプリケーション用に仮想メモリー専用とし、残りをデータ用ということに決定。Macはマルチブート対応なので、どのパーティションからでも起動可能なので、切り替えて使えるように、こうしました。(ウィンドウズじゃこうはいかないもんね。あーMacでつくづく良かった)設定後フォーマット開始。たった数分であっさりフォーマットされてしまい、何だか、拍子抜けしてしまいましたが、タマにはうまく行き過ぎないとね。で、フォーマット後の容量は57.24GBとなりました。まあこんなモンでしょう。まずは8.5.1をインストールし、HDから再起動。「ジャ〜ン」の起動音の後のアイコンパレードが吃驚する程速い。でもそれはシステムがプレーンだから?MOの機能拡張をインストールし直し、また再起動。MOやCDRにとってあったバックアップから、リカバリー(全部コピーです。これもウィンドウズでは、出来ませんね。もっとも、仮想メモリーをオフにすれば、Windowsフォルダのコピーくらいは出来ますが)。起動ディスクを選択し直して、本格再起動!!って、はっ速いっ!体感1.5倍くらい、起動が速い。それにやっぱり、純正ディスクより、音も静か。Finderのキレも良好だし、これならOS9をメインに使っても大丈夫かなぁ。ってな具合で、現在はOS9.2.2をメインで使っておりまする。 webページ翻訳1.1は、その名の通り、webページ翻訳を翻訳してくれる、アップル・スクリプト。(正確には、英語のwebページを、翻訳サイトへ経由させ、ブラウザに表示させてくれるんですけど)御存じの方は多いと思いますが、IEはお気に入りのツールバーに、アプリケーションなどを登録出来ますよね。そこへこいつと入れておけば、英語のページも翻訳されて、表示されるわけです。実にシンプルで便利ですね。(作者のOkamotoさん、ありがとう(涙))でもって、話を戻しまして、ジャンパーピンですが、Webページの説明によると、16LogicalHeadと15LogicalHeadとありまして、それぞれピンの挿す位置が違うんですよ。どうも15LogicalHeadというのは、古いDOS

Vなんかで、大容量のディスクが認識出来ない(BIOSの関係?)問題に当たったとき、こうセットすると認識されるかもしれないとのこと。そのほかBIOSの関係上、パーティションのきり方に制限がある旨など記述されておりました。もっとも無名はMac。関係ないやと、デフォルトの16LogicalHeadのマスターにセットしたまま、緊張のバラしへゴーゴゴー!念のため、水道管にタッチして(静電気を逃がすため)から、ばきっばきっと、ボディ割れてるんじゃないか音をとどろかせて、開腹。とんでもなく硬いケーブルコネクターを引っこ抜き、ロジックボードを引っ張り出したあと、CDROMドライブ(こいつはバネで留まってるだけ)をはねあげて、いよいよHDマウンターへアクセス。初めてみた生のIDEディスクはWestern

Digital Caviar 26400(マレーシア製)でした。度重なるクラッシュに耐え、最近へんてこな音を発していた気もする君よ、ご苦労さんと心の中で思いつつ、IBMに交換。後は逆の手順で組み立てて終わり。(CPUの交換&メモリーの増設に比べ、面倒臭いものの、緊張感は1/10くらい。初めての時は、「静電気とかで壊れたらどうしよう」とめちゃくちゃ緊張したケド、後で、調べたら、そういったケースは、まずないそうだ。なーんだ。)さて、組み上がったところで、CDトレーに8.5.1のインストールCDを入れ(電源が入ってないと、ボタンを押してもトレーは出ないので強制排出の穴にピンを挿します)スイッチお〜ん!!シュィ〜ンという小さくシャープなHDの回転音がして、何だか良さ気。CDにて起動後、緊張のHDフォーマットです。ドライブ設定を起動すると、ちゃんとディスクを認識してる。これなら多分、大丈夫と一安心。さてパーティションをいくつ、きるかですが、旧iMacには、8GB問題というのがありまして、HDの先頭から8GB以内にシステムがインストールされていないと、起動出来ないという問題があり、(iMaDV以降にはこの問題はない)留意する必要があります。無名の場合3GB/3GB/2GB/52GBと4つにきり、最初の3GBにOS8.6とアプリケーション、次の3GBにOS9.2.2を、3番目の2GBはPhotoshopなど、独自の仮想メモリーを必要とする、アプリケーション用に仮想メモリー専用とし、残りをデータ用ということに決定。Macはマルチブート対応なので、どのパーティションからでも起動可能なので、切り替えて使えるように、こうしました。(ウィンドウズじゃこうはいかないもんね。あーMacでつくづく良かった)設定後フォーマット開始。たった数分であっさりフォーマットされてしまい、何だか、拍子抜けしてしまいましたが、タマにはうまく行き過ぎないとね。で、フォーマット後の容量は57.24GBとなりました。まあこんなモンでしょう。まずは8.5.1をインストールし、HDから再起動。「ジャ〜ン」の起動音の後のアイコンパレードが吃驚する程速い。でもそれはシステムがプレーンだから?MOの機能拡張をインストールし直し、また再起動。MOやCDRにとってあったバックアップから、リカバリー(全部コピーです。これもウィンドウズでは、出来ませんね。もっとも、仮想メモリーをオフにすれば、Windowsフォルダのコピーくらいは出来ますが)。起動ディスクを選択し直して、本格再起動!!って、はっ速いっ!体感1.5倍くらい、起動が速い。それにやっぱり、純正ディスクより、音も静か。Finderのキレも良好だし、これならOS9をメインに使っても大丈夫かなぁ。ってな具合で、現在はOS9.2.2をメインで使っておりまする。 |

2月18日

2月18日

レッツ、アップグレード

このサイトは、URLを見れば一目瞭然、Apple社のWebサービスである、iToolsのiDiskを使用しているわけですが、このサービスOS9以上でないと使えないんですよね。無名的には、軽くて、割と新旧アプリの互換性があるOS8.6を使用したいのですが、こればっかりは仕方がないです。でもメールだけは、8.6でも使えます。サイトアップするまでは、ずっと8.6でメール使ってました。8.6は安定性もあるしCarbonLibnにも対応、アプリケーションタイプのコントロールパネルなら、OS9のものも一部、使えます。(良い子は真似しちゃダメですよ)無名の場合はマウス(マウスのアイコンがちがうのよ)やキーボード、アピアランス、コントロールバーなんかOS9のものを使ってました。特にキーボードはOS9より、ファンクションキーにアプリの起動や、特定のフォルダを登録して、一発で呼び出せるため、大変便利ですね。アピアランス、コントロールバーは8.6までのものは、今ひとつ安定性に欠けているような気がしまして、OS9のものを使ってました。(特にアピアランスはOS8〜8.6に付属のものにはバグがあるそうで、テーマの切り替えが効かずクラッシュすることがままあったので)去年の暮れまで、搭載メモリーも160MBしかなかったため、メモリー喰らいのOS9は嫌遠していたのですが、無名のMacの師匠、みやちゃんからの有り難いお申し出により、256MBのメモリーとリビジョンDのCPU(333MHZ)を譲って頂いたので、(無名のiMacはリビジョンC・266MHZ) 歴代Macの中でも特に分解が面倒な、旧iMacの分解と相成りました。細かいことは割合させていただきますが、結構勇気が要るとは思いますが、一度やってしまえば、それほど難しくは有りません。旧iMacのリビジョンCとリビジョンDとの違いはCPUのみだそうなので、(正確にはHDとかは違うんですけど)これで、無名のiMacはなんちゃってリビジョンDに成り、搭載メモリーは、32MB+256MBで288MBと大幅にUPしました。(ちなみに、アップルの公式な発表では、iMacの搭載可能メモリーは、リビジョンCは256MB、リビジョンDでは384MBとなっておりましたが、どちらも512MBまで、拡張可能だそうです)iMacDVシリーズとは違い、旧iMac(リビジョンAから、リビジョンDまで)はこのようにCPUの交換が可能なので、比較的簡単に、アップグレード出来ます。(無論、すべて自己責任ですが)アップグレードカードも多数あり、G4化も可能なので、無名もいつかチャレンジしたいもんだと思っております。話しが少し逸れましたが、OS9にあってOS8.6に無いもののもう一つに、iTunesがあります。iTunes1〜1.1まではネットでOS8.6でも使えるパッチが公開されており、無名も愛用させて頂いておりましたが、iTunes2からはその手のパッチも見当たらず、使用出来ません。(前出のパッチもサイト閉鎖のため現在入手不可能)iTunes2からはイコライザーも付属し、より一層、音楽を楽しむことが出来ますし、音も良くなった(クリアになった)ようです。これだけでも、OS9にする価値は有る気さえします。さすが、Apple!!でもHDの容量が・・・

2月17日

Simpleへの道は・・・

当時、無名は、MS DOS以外のコンピューターをほとんど使用したことがなく、アプリケーションの立ち上げ方も知らない、ずぶの素人だったので、Macが何でも出来る、魔法の箱だと、勘違いしていました。デザイン学校の学生だったころ以来、すっかり絵を描くのが嫌いになっていたので、C.Gに過大な期待と思い違いを馳せておりまして、デザイナーの友人達にアドバイスを求め、「何、買ったらいい?」なんてこと聞いて、「で、何したいワケ?」って突っ込まれる始末。とてもおばかな日々が相当続きました。また、USB機器は当時まだ珍しくて、無名はLogitecのMO(SICIをデカい変換機でUSBに変換して繋ぐヤツ)を購入していたわけですが、これが曲者で、(っていうか勘違いしやすい)本体の電源を入れずに、USBケーブルを差したまま、Macを起動すると、Finderでフリーズするんですよね。用は、変換機のみドライバーが認識されて(変換機には電源スイッチがない)、その先のMO本体が認識され無いもんだから、中途半端になっちゃって、止まってしまってたと思うのですが、これに気付くまでの約1年半(永い・・・)週に3回は固まってました。その間、再インストールすること3回、精密機械に弱いおばちゃんのごとくぶったたくこと数しれず。MacOSは不安定の神話をマジで信じかけていました。んでもってある日突然、(漸く?)そのことに気がつきまして、それなら、いっそのこと、MO本体と変換機の電源を一括して中間スイッチを噛ませよう、と思ったわけですが、ホームセンターとかにも、なかなか無いんですねー中間スイッチって。あっても、黒とかベージュじゃ、折角のMacがオシャレダウン。ってなわけで、東急ハンズならかっこいいのが有るだろうと、仕事帰りに覗いてみたら、ここも市販品に選択肢無し。無いなら作ればいいやと、やむなく電気部品のコーナーにてクリアのスイッチとケーブル・コンセントを購入し自作することにしました。(大体、1,000円くらいだったと思います)ケーブルを程よい長さに切断し、スイッチにネジで留めるだけなので、(オスのコンセントとメスのコンセントの中間にスイッチを噛ませ、メスのコンセントに分岐タップでMOと変換機の電源を取っているわけです)簡単な作業ですが、無名はおばかにも、コンセントを差したまま、ケーブルを切断してしまい、危うく感電死するところでした。で完成したのがこれ。

かなり不鮮明で、申し訳有りませんが、(こんなんなら無い方がよかったか?)これで、フリーズともおさらば。電源も手元で管理出来て、ベリーイージー。ちなみにスイッチは、短くカットしたスパイラルチューブにてパソコンラックに固定、電源・USBなどのケーブル類もすべてスパイラルチューブでまとめて、極力目立たないように、ラックに固定してあります。スパイラルチューブはホームセンターやカー用品にあり、3m〜5mで数百円となかなかのバリュープライス。カラーも数種ありますし、結線バンドと併用すれば、目に付くたび、気が遠くなりそうだった、ケーブルパスタもすっきりして、電脳アレルギーの人も、お子様にも安心ですね。iMacは、差すケーブルは皆一緒(USB)。モデムもイーサネットも標準装備、初診者にもってこいのシンプルなコンピューターに思えます。金は無いが見栄は在る無名ですから、なるだけ、すっきりクールに使いたいなぁとそう思っただけで、マメだとか、几帳面だとか思う人もいるかも知れませんが、Simpleへの道は本来無名のような、面倒くさがりのための道なのです。 かなり不鮮明で、申し訳有りませんが、(こんなんなら無い方がよかったか?)これで、フリーズともおさらば。電源も手元で管理出来て、ベリーイージー。ちなみにスイッチは、短くカットしたスパイラルチューブにてパソコンラックに固定、電源・USBなどのケーブル類もすべてスパイラルチューブでまとめて、極力目立たないように、ラックに固定してあります。スパイラルチューブはホームセンターやカー用品にあり、3m〜5mで数百円となかなかのバリュープライス。カラーも数種ありますし、結線バンドと併用すれば、目に付くたび、気が遠くなりそうだった、ケーブルパスタもすっきりして、電脳アレルギーの人も、お子様にも安心ですね。iMacは、差すケーブルは皆一緒(USB)。モデムもイーサネットも標準装備、初診者にもってこいのシンプルなコンピューターに思えます。金は無いが見栄は在る無名ですから、なるだけ、すっきりクールに使いたいなぁとそう思っただけで、マメだとか、几帳面だとか思う人もいるかも知れませんが、Simpleへの道は本来無名のような、面倒くさがりのための道なのです。

|

|